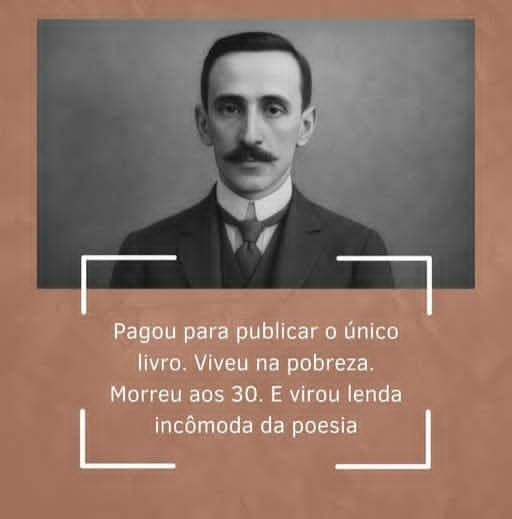

Pagou para publicar o único livro. Viveu na pobreza. Morreu aos 30. E virou lenda incômoda da poesia

Choveu ou pareceu chover. O ar, na lembrança, pesa como pano molhado; os livros sobre a mesa exalam um pó que assenta. Em volta, bichos noturnos riscam o escuro; uma lâmpada vacila; há rumor de trabalho minucioso. Em 1884, em Sapé, Paraíba, entre canaviais e corredores de engenho, nasce Augusto dos Anjos, que aprende cedo a escutar a madeira ceder e a enxergar na matéria um léxico. O país caminhava para a Abolição em 1888 e para a República em 1889; o mundo rural do açúcar já exibia rachaduras. Ele escreve como quem recolhe do chão o que o chão rejeita, com lucidez teimosa e um traço hipocondríaco, atento aos sintomas, desconfiado do corpo, disciplinado por um rigor autodidata. Cada verso é frasco rotulado; cada imagem, um exame em lâmina.

No cenário literário que atravessava o fim do século 19 e a entrada do 20, prevaleciam a etiqueta parnasiana e a penumbra simbolista, enquanto o cientificismo, o positivismo de manual e o darwinismo popularizado adensavam o ar cultural. Recife fervilhava nas cátedras da Faculdade de Direito, nos cafés do centro onde se discutiam sonetos e tratados, nas folhas literárias que exibiam decoro métrico. Ele preferiu outro rumo: introduziu terminologia de anatomia e biologia na cadência do verso, trocou mostruários impecáveis por uma linguagem de tecidos, resíduos, processos. Antes da maré modernista, já tinha lascado o verniz ao preparar a sintaxe que desembocaria em “Eu”.

Menino de Sapé, Paraíba, aprendeu cedo a ler no quintal, mas também nos serões à luz de querosene, nos almanaques de farmácia e nos jornais de província que chegavam com atraso e novidade. Com usinas em ciclos irregulares, preços do açúcar oscilando e credores às portas, a região sentia a economia vacilar; epidemias rondavam bairros úmidos, e a conversa das casas misturava botânica doméstica e conselhos de boticário. Em junho de 1914, já com a saúde intermitente e com a família junto, ele aceitou dirigir o Grupo Escolar Ribeiro Junqueira e mudou-se para Leopoldina, na Zona da Mata Mineira, enquanto a Europa entrava em guerra e as notícias chegavam por telegramas de agências internacionais e por colunas dos grandes diários. Poucos meses depois, a tosse fechou o peito; médicos passaram a visitá-lo com frequência, anotando temperaturas, horários de remédios e pequenas melhoras que não duravam. Na madrugada de 12 de novembro de 1914, às quatro da manhã, ele morreu de pneumonia, aos 30 anos, já diretor do grupo escolar, na casa que hoje abriga o Museu Espaço dos Anjos. O fim não teve espetáculo: teve hora marcada, nomes próprios, testemunhas; e a certeza, que ficou para os que ficaram, de que a página guardaria o que o corpo não pôde mais sustentar.

Dois anos antes, em 1912, essa voz ganhou contorno inteiro em “Eu”, publicado numa edição discreta de papel áspero e circulação modesta. A imprensa recebeu o volume com estranheza: houve quem se desorientasse com a precisão vocabular e com a presença insistente do corpo no centro da cena; houve também leituras silenciosas que reconheceram ali uma coragem rara. O livro pedia uma leitura demorada, de ouvido atento e olhos pacientes. Poemas como “Psicologia de um vencido”, “Versos íntimos”, “A ideia” e “Os doentes” formam um conjunto coeso, de andamento controlado e timbre singular, em que a matéria é nomeada sem véus e a música nasce da própria nitidez.

Os poemas mais lembrados desenham um mapa de tensão íntima e social. Nos anos 1910, quando os jornais divulgavam vocábulos da bacteriologia e quando inspetores sanitários batiam às portas, com brigadas de desinfecção realizando procedimentos químicos em cortiços e pátios, a presença do corpo nos versos não soava capricho, mas modo de pensar o medo. A ciência entra como linguagem de atenção, não como promessa. O tom evita qualquer júbilo e prefere a clareza que permite compaixão. Os termos clínicos aparecem sem alarde, como pinças sobre a mesa, a serviço do andamento. O choque nasce do encontro entre o elevado e o viscoso, entre a ideia que busca altura e a lembrança do pus; o leitor percebe, antes de entender, que a dicção mudou e que a sintaxe segue firme, sem adornos supérfluos.

Chamaram-no poeta da morte, rótulo que encolhe o que seus versos fazem. O interesse não é o ponto final, mas o percurso, o ajuste silencioso entre a pulsação e a queda, observado com o desassossego de uma época obcecada por higiene e temor de decadência. Entre campanhas, receituários e preleções de saúde pública, a imaginação vigia febres e pensamentos. Em lugar de imagens piedosas, prefere temperaturas e pressões, sem crueldade, com ouvido para uma música que se sustenta em assonâncias discretas e rimas de serviço. A atmosfera por vezes roça o grotesco, mas o pulso permanece afinado. Aproxima-se dos simbolistas pelo gosto das sombras e se afasta dos parnasianos pelo nervo; no fim, instala uma voz própria, de mesa posta, em que cada peça tem função e nenhuma sobra.

Entre 1900 e 1915, a cena literária brasileira se organizava em academias, suplementos e saraus que premiavam a correção formal, com sonetos de vitrine e decoro parnasiano ao lado de sombras simbolistas. Augusto dos Anjos não afrontou esse rito com proclamações; deslocou a finalidade. Onde muitos celebravam a elevação do vocábulo, ele aproximou o poema do que se podia tocar e temer. Em 1912, “Eu” circulou com recepção desigual em jornais da capital federal, o Rio de Janeiro, e de capitais nordestinas; a repercussão mais ampla chegou após a morte, quando a edição póstuma ampliada “Eu (Poesias Completas)”, organizada por Órris Soares, saiu em 1920 e encontrou leitores em número crescente. A partir de 1922, na Semana de Arte Moderna, no Theatro Municipal de São Paulo, modernistas atentos à quebra de dicção reconheceram a importância daquele tom. Manuel Bandeira deixou registro de admiração, e as reimpressões ao longo das décadas tornaram o livro presença firme em programas escolares e universitários, sem retirar o desconforto que sempre o acompanhou.

A biografia breve favoreceu lendas, mas os versos apontam uma psicologia vigilante, centrada no sintoma e no corpo como protagonista. No Brasil urbano que discutia higiene, degeneração e melhoramentos, entre obras de saneamento, demolições de cortiços, abertura de avenidas e iluminação elétrica, a imaginação do poeta respondia com nomeações exatas, como se a linguagem pudesse manter a cabeça erguida perante a deterioração. A infância em engenhos, a juventude no Recife e a passagem por repartições públicas ofereceram observação do cotidiano e proximidade com discursos de ciência popular que circulavam em almanaques e manuais. Não há gesto melodramático; há um ouvido treinado para registrar a inquietação de uma época e, no fim, a sensação de que a palavra é um lugar respirável quando tudo ao redor adoece.

De tempos em tempos, ele reaparece onde ninguém planeja. Em auditórios de escolas públicas e em salas pequenas de teatros universitários, em rádios educativas desde os anos 1930, em clubes de poesia que proliferaram nos anos 1950, em grupos estudantis nos anos 1970, em saraus de bairro e slams que, a partir dos anos 2000, misturam microfone aberto e caderno gasto. Em leituras públicas, quando adolescentes pronunciam com voz trêmula “Psicologia de um vencido” ou a sombra de “Versos íntimos”, professores registram uma pausa real na sala. Críticos observam um vocabulário que escolhe a coisa pelo nome; pesquisadores lembram que a nomeação do indizível devolve ao poema o peso de conhecimento. Artistas contam que, com essa coragem de nomear, o que parecia impronunciável passou a existir em cena.

Nada disso o transformou em mascote de época. O livro manteve a escala contida, enquanto o século 20 atravessou guerras, industrialização e êxodos internos que alteraram o público leitor. Reedições sucessivas ao longo do século, antologias escolares de circulação nacional e prefácios de gerações distintas sustentaram a presença sem neutralizar o desconforto original. Em cadernos dominicais da grande imprensa e em catálogos de bibliotecas públicas, a leitura foi se consolidando por insistência, não por unanimidade. Toda tentativa de classificá-lo em gavetas prontas perde força no contato direto com a página.

Há ainda a lição da recusa do sentimentalismo. Em anos de tribunas cívicas, de oradores que exaltavam pátria e higiene moral sob a retórica da Primeira República e sob a pedagogia do Estado Novo, ele preferiu dizer a experiência concreta, mesmo quando a matéria do dizer era o que todos evitavam. Em vez de adoçar a palavra, procurou limpá-la; em vez de empilhar adjetivos, buscou a medida justa. Esse rigor, tantas vezes confundido com frieza, abre espaço para uma forma de piedade que olha o sofrimento em suas condições materiais e o reconhece sem atenuantes. O poema se torna um lugar de observação e de luto, de pensamento e de temperatura humana.

É por isso que Augusto dos Anjos permanece. Não oferece a distração do belo obediente; devolve ao leitor a responsabilidade de sustentar o olhar. O século celebrou marcos que renovaram a escuta: o centenário de nascimento em 1984, os 100 anos de “Eu” em 2012, o centenário de morte em 2014, com leituras, mesas e edições que convocaram novas gerações. O apelido que o cerca simplifica uma inquietação maior do que um tema; não se trata de cantar a morte, e sim de mostrar o trabalho do morrer como parte do mundo, sem verniz. A palavra, no extremo, é o que resta; e, no caso dele, esse resto é tudo. Enquanto o engenho abana janelas antigas, a luz treme e o papel parece respirar; a música continua, paciente, como se alguém no cômodo ao lado afinasse instrumentos para a leitura que chega tarde e, ainda assim, encontra lugar.

Chega a hora em que a leitura se fecha e a sala fica suspensa, como se respirasse baixo para não assustar nada. O que estava no papel não se recolhe: fica de vigia, com a paciência de quem conhece o peso do corpo e, ainda assim, chama pelo que resiste. “Eu” não pede reverências; pede a coragem de nomear o que apodrece sem perfume, de sustentar a ideia diante da carne, sem atalho. Não é consolo; é claridade. E essa claridade corta. O leitor sai com as mãos um pouco frias e, ao mesmo tempo, menos sozinho, porque percebe que alguém andou antes por esses corredores, com a lâmpada trêmula e os pulmões cansados, e mesmo assim deixou um rastro compassado para que os passos não se perdessem. Na página, a atenção do poeta trata o sofrimento como matéria a ser reconhecida e não escondida; e, quando a sentença termina, o silêncio que fica tem rosto. Se perguntarem o que ele é para nós, a resposta não cabe inteira numa definição: é a prova de que a língua suporta a verdade do corpo e que, diante do fim que nos ronda, ainda é possível dizer com precisão e com ternura. O livro se fecha, mas não acaba. A linguagem fica ali, de pé, guardando o que nos resta. E é por isso que dói. E é por isso que consola.

![]() Leia o texto completo no site da REVISTA BULA CNTEÚDO

Leia o texto completo no site da REVISTA BULA CNTEÚDO

Share this content:

Publicar comentário